IETF国際動向 – 第123回IETFミーティング ハッカソン参加記

tech_team IETF 他組織のイベント 標準化とアーキテクチャ2025年7月、スペイン・マドリードで開催されたIETF123に参加してきました。IETF (Internet Engineering Task Force) は、インターネットを支える基盤技術の標準化を進めるグローバルな会議です。普段はRFCと呼ばれる文書を策定するために議論を重ねる場として知られていますが、その裏側には「標準化を机上の議論で終わらせない」ための仕組みが存在します。

私は今回、このハッカソンでRPKIに関するテーマを掲げ、JPNICとしてテーブルを主催しました。この記事では、IETFハッカソンの概要から、実際に取り組んだ内容、得られた成果や課題、そして参加してみて感じた魅力を、できる限り具体的にお伝えしたいと思います。

IETFとハッカソンの位置づけ

IETFの役割は、インターネット全体に関わる標準仕様を議論し、合意形成を行うことです。しかし、文書の議論だけでは「本当にその技術が動作するのか」「他の実装と相互運用できるのか」という重要な要素が見えにくいという課題があります。

そこでIETFでは、本会議が始まる直前の週末に「ハッカソン」を設けています。ハッカソンは、議論中のプロトコルを実際に実装・検証し、課題を洗い出すための場です。新しいアイデアを試す人もいれば、既存のプロトコルを性能測定する人もいます。いわば「標準化に向けた実験室」であり、提案を実装して実際に動かすことで、標準の説得力を高めることができます。

一般的なハッカソンと違い、IETFハッカソンでは順位や賞がつくことはありません。ゴールは競争ではなく「標準を前に進めること」です。この点が大きな特徴であり、技術者にとって非常にユニークな学びの場となっています。

誰でも参加できるオープンな場

ハッカソンというと高度なスキルを持った人だけが参加できるイメージを持たれるかもしれませんが、IETFハッカソンはオープンな場です。

-

新しいアイデアを持ち込み、自らテーブルを立ち上げる人

-

他の参加者のテーマに加わり、データ収集や実装を手伝う人

-

プロトコルの挙動を測定したり、既存技術の改善点を探る人

さまざまなスタイルの参加が認められています。さらに、近年はハイブリッド開催が主流となり、現地に行けなくてもリモートで参加できるのも大きな利点です。実際に私たちのテーブルにも、日本の学生がリモートで参加し、海外の研究者や運用者と同じ時間に作業を進めることができました。

重要なのは「自分の関心領域を持っていること」であり、参加者のスキルレベルは問いません。データを整理したり成果をスライドにまとめたりと、プログラミング以外の役割も多く存在します。多様な参加スタイルが許容されていることが、このハッカソンの懐の深さです。

RPKIレポジトリのパフォーマンス測定

私は今回、JPNICが運用しているようなRPKIレポジトリに関するテーマを掲げました。テーマは 「Improving RPKI Repository Efficiency and Practices」 です。

RPKIは、インターネットの経路情報 (BGP) に正当性を与えるための仕組みであり、その信頼性は各地に分散したレポジトリサーバの安定運用に支えられています。日々の運用の中で、サーバが高負荷で停止する可能性や、クライアントの予期せぬ挙動に直面することがあります。

こうした課題をグローバルに共有し、最適な設定や改善策を検討するために、ハッカソンの場に持ち込みました。クラウド上にヨーロッパ地域のサーバを準備し、現地の参加者がすぐに計測を始められる環境を用意ました。

会場の様子と進め方

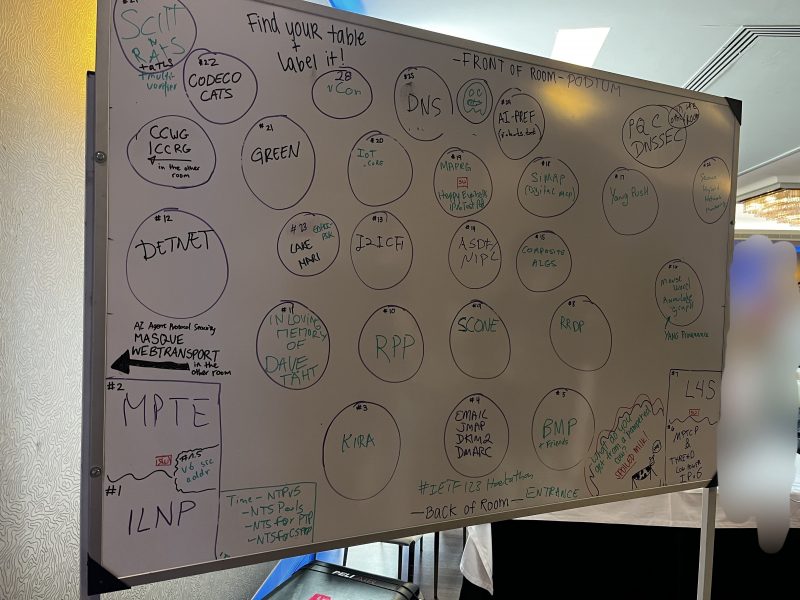

ハッカソンの会場には、いくつものテーブルが並びます。それぞれに立て看板が置かれ、主催者が自分のテーマを書き込みます。私たちは「RRDP」と書き込み、興味を持った人が立ち寄れるようにしました。

当日は、事前に連絡をくれていた参加者に加えて、ふらりと立ち寄った方も加わり、多様な顔ぶれとなりました。APNICの運用担当者、中国の大学研究者、日本の学生など、まさにグローバルなチームが形成されました。

ハッカソンは、土曜日の午後から始まり、日曜日の夕方まで続きます。約1.5日という短い時間の中でテーマを深めるため、事前準備が大きな鍵となります。データセットを持ち込み、その場では分析に専念する人もいれば、即興でコードを書き換えて実験する人もいます。私たちも事前にクラウド環境を整えていたため、スムーズに測定を開始することができました。

成果と技術的な発見

今回の最終的なゴールは「より良いRPKIのパフォーマンスを世界的に実現するための設定値を導き出すこと」でした。しかし、限られた時間の中でそこまで到達するのは難しく、目標には届きませんでした。

とはいえ、複数の重要な発見がありました。

-

世界中には、サーバーの想定を外れる挙動を示すクライアントが少なくないこと。

-

オプジェクトの性質によって、同じプロトコルでも性能が大きく異なること。

-

RPKIで現在使われているRRDPが、必ずしも常に最適ではないこと。

これらの知見は、単なる一時的な実験成果にとどまらず、IETFのSIDROPSワーキンググループに共有されました。今後策定されるベストプラクティス文書や、新たに設計中のプロトコルに反映される可能性があります。まさに「現場の知見が標準に生かされる」というIETFらしいダイナミズムを実感することができました。

グローバルな協働の楽しさ

個人的に最も大きな収穫は、国籍もバックグラウンドも異なる参加者と協働できたことです。APNICの運用担当者と同じ画面を見ながら議論し、中国の研究者とコードの挙動を確認し合い、日本の学生とリモートでやりとりしながらデータを分析する。こうした交流は、業務の枠を超えた学びをもたらしてくれました。

また、成果発表に向けたスライド作成や、データの整理・要約といった作業も重要な役割でした。ハッカソンでは、必ずしもプログラムを書くことだけが貢献ではありません。それぞれが自分の得意分野を活かして成果に結びつけるという、多様性を前提にした活動スタイルが特徴的でした。

参加に向けたヒント

これからハッカソンに参加してみたいと考える方に、いくつかのアドバイスをまとめます。

-

興味分野を決める: まずは自分の関心領域を明確にし、その分野のテーブルを探すのが一番入りやすいです。

-

Wikiやメーリングリストを活用: 毎回、ハッカソン専用のWikiやメーリングリストが立ち上がるので、事前に目を通しておくとスムーズです。

-

リモート参加も選択肢: 時差の調整は必要ですが、遠隔からでも十分に参加できます。

-

語学力について: 日常会話程度の英語があれば問題ありません。初心者でも声をかければ多くの人が丁寧に教えてくれます。

-

準備の重要性: 短い時間で成果を出すため、事前に環境やデータを用意しておくと効果的です。

ハッカソンは、教わるだけの「勉強会」ではなく、自分から手を動かして作る場です。その主体性が体験の質を大きく左右します。

IETFハッカソンは、標準化の議論を実装と検証で裏付けるための重要な仕組みです。同時に、世界中のエンジニアが集まり協働する「技術の交差点」でもあります。今回のRPKIハッカソンを通じて得られた知見は、今後の標準化に反映される可能性が高く、また個人的な学びやネットワークも大きな財産となりました。

もしIETFに参加される機会があれば、ぜひハッカソンにも足を運んでみてください。短い時間であっても、グローバルな協働の中で新しい発見や刺激を得られることは間違いありません。

「標準化を支える実証の場」としてのハッカソンは、IETFにおける最も実践的で魅力的な活動の一つだと感じました。

10月23日(木) 15:00~17:00開催の「IETF 情報交換会・座談会 – IETF123より -」では、IETFハッカソン参加者によるパネルディスカッションが行われます。

「IETF 情報交換会・座談会 – IETF123より -」 開催のお知らせ

https://www.nic.ad.jp/ja/topics/2025/20250929-01.html

JPNIC会議室およびオンラインでのハイブリッド開催で、参加費は無料となっています。本稿を読んでIETFで行われている活動に興味を持たれた方は、ぜひお気軽にご参加ください。