APNIC 60 テクニカルセッション・フォトレポート

tech_team IPアドレス JPNICからのお知らせ 他組織のイベント前回のマレーシア・ペタリンジャヤで開催された APNIC 59 with APRICOT 2025 に引き続き、今回の APNIC 60 はベトナムのリゾート地ダナンで開催されました。カンファレンスの会期は2025年09月09日から11日の3日間(ワークショップは04日開始)のみと短めではあるものの、現地会場の参加登録者数は508人と各国から多くの人が集まりました。オンラインからも遠隔登壇者を含め301人の参加登録があり、各種セッションに多くの質問やコメントが寄せられました。本稿では、筆者が現地で参加したうち技術的な内容のセッションをいくつかご紹介します。

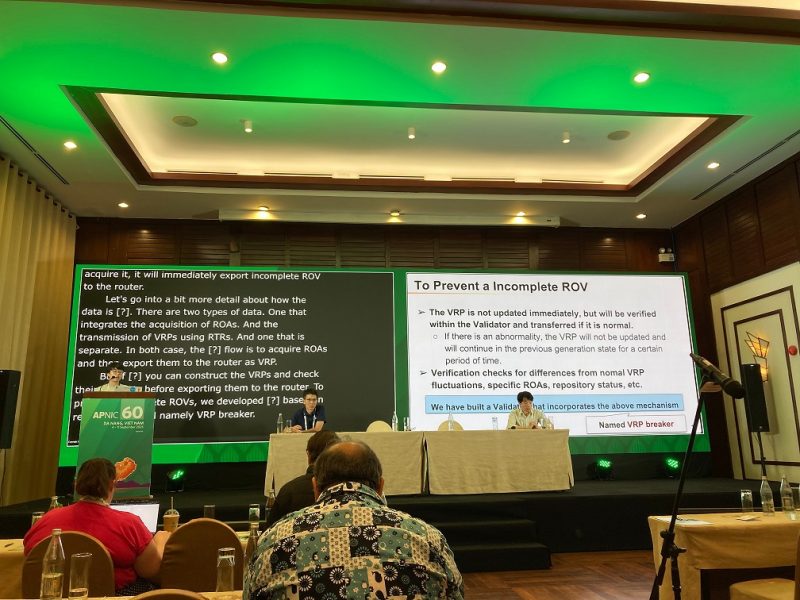

Future Challenges for ROA Validator and Proposed Solution

こちらは Day2 の Routing Security SIG 中での発表です。

本発表の内容は、RPKI(Resource Public Key Infrastructure)による経路情報の検証に使われる ROA(Route Origin Authorization)の取得や ROA 自体に問題が発生した場合に対応するための方法を模索するため、簡易化した条件のもとで再現実験を行った報告が中心でした。

ROV(Route Origin Validation)では、まず Validator がリポジトリから ROA を取得して、それらをもとに生成した VRP(Validated ROA payload)を RTR(RPKI to Router プロトコル)で BGP ルータへと渡すことで最終的な経路情報との比較に利用します。ただし、ここでは ROA が正しく取得されていることが前提とされており、ここに何らかの問題が発生した場合には ROV は正しく機能せず、一部の本来正常な経路の RPKI ステータスが NotFound になってしまう可能性があります。現在では経路情報の RPKI ステータスが NotFound であっても BGP ルータの RIB へ登録させる運用がほとんどであるため、仮に ROV で VRP と一致しない経路であってもただちに到達性が損なわれることは少なく済みます。しかし、将来的に NotFound の経路情報が破棄される運用が主流になった場合には、より多くの通信が影響を受けることになります。

そこで発表者は、Validator から BGP ルータへ VRP を転送する前に VRP ブレーカーという仕組みを介入させることで、ROA 取得に関する異常を検知したときには特別な挙動をとらせる仕組みを考案しました。今回の手法では Validator が取得する ROA 数に着目し、未来の取得 ROA 数を最小二乗法で予測しておいて、実際の取得数と予測値の偏差が閾値以上になった場合を異常とみなします: こうした異常を検知した際には、新しく取得した VRP は転送しないことで、いわば電気回路におけるブレーカーのような役目を果たします。また、その場合には(正常とみなせる)過去に取得した VRP を一定の時間転送することで ROV を継続させる仕組みでした。

なお VRP ブレーカーの動作実験では、通常の ROV 運用でも利用されている TAL(Trust Anchor Locator)から辿れるリポジトリを使用しており、一時的に Validator からの疎通性を失わせることで ROA 取得の異常を再現したとのことです。

VRP ブレーカーはより安全な ROV 運用の可能性として設計されたものですが、本発表時点では実験に使用した Validator の実装形態が限定的であるほか、異常検知で必要な閾値に理論的な裏付けがないといった今後の課題は残されているようです。

最後に本発表の登壇者の後藤汰珠さんについて補足ですが、実は後藤さんは前回の APNIC 59 で JPNIC フェローとしてご参加いただいた長崎県立大学の学生の方でした。そのときには英語に苦手意識をもたれつつも、Lightning talk という持ち時間が短く質疑もないセッションで JANOG の NOC 活動に関してお話しされていました。

今回はさらにステップアップして、通常セッションでご自身の研究活動に関する発表に挑戦されていて、APNIC 59 でもご一緒した筆者にはフェローの方のご成長・ご活躍を間近で見られる嬉しい機会でした。今後のフェローシップでご参加をお考えの方々にも、いつかご自身でも登壇してみることも視野に入れてお越しいただけることを楽しみにしております。

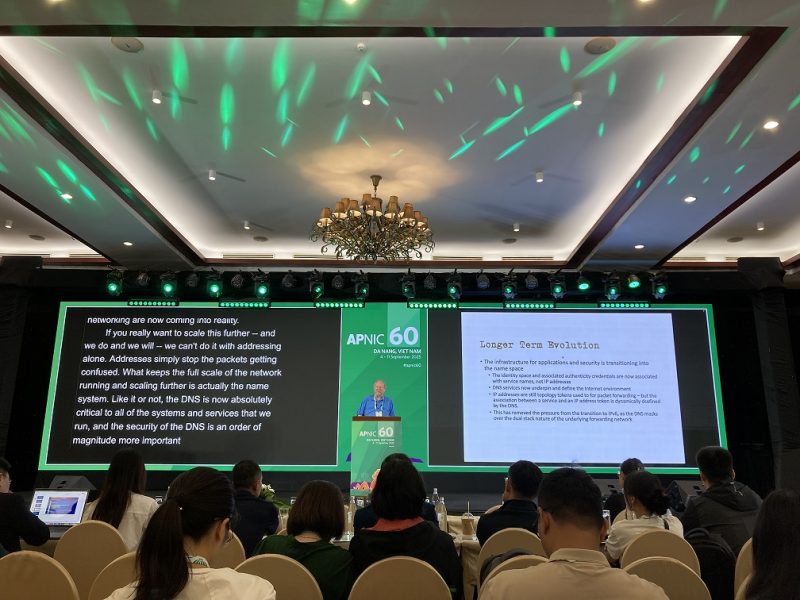

QUIC/Internet evolution

本節では、筆者が毎回 APNIC meeting で最も注目している登壇者の一人 Geoff Huston の二つの発表についてまとめてご紹介します。これら二つはトピックに挙げられた技術こそ異なるものの、メッセージの本質には共通するところが大きく、彼がこの数回の APNIC meeting に渡って繰り返し発信し続けている内容でした。

ひとつめの「QUIC」は Day1 Networking Protocols – Technical Session 1 中での発表でした。

本発表は、まず QUIC が登場するまでの経緯の説明から始まります。これまでインターネット上の通信では TCP が大きな役目を担っており、信頼の担保できない IP データグラムによる通信の欠点を補完してきました。時代が変化するとともに TCP は改良を重ねてきたものの、挙動が OS kernel のトランスポート層に関する実装に依存する(それだけアプリケーション開発の側から工夫できない)ことや、End-to-End の暗号化が内包されていないために高速化に限界があるなど、TCP を TCP として改良するだけでは回避できない問題が山積しました。ただし、単純に TCP を置き換えるプロトコルを作るだけでは、世界中のミドルウェアや OS に対応を求めることになり、現実的には普及しなくなります。

そこで登場したのが QUIC でした。

かつて、インターネットが既存の異なるネットワークに上から覆いかぶさるネットワークとして作られたように、QUIC の導入もまた既存の UDP 通信の上のレイヤで問題を解決するアプローチであることに意味があったといいます。いうなれば、世間への影響を最小限にしたまま TCP と TLS の組み合わせをマッシュアップしたようなものだ、とのことです。こうして上位レイヤでの開発は TCP 実装に依存することがなくなったほか、高速な暗号化された通信など、TCP のままでは達成できなかった様々な課題を突破できました。

一方でネットワーク技術者から見たときには、QUIC によってすべてが暗号化された通信が増えたことにより、トラフィック制御に利用できる情報が少なくなったことを意味します。かくして、かつてネットワーク層のついていたインターネット通信の主役の座は、現在ではアプリケーション層に奪われているという主張です。投資の対象や利益を生む源が上位層に移り、もはや後戻りはしない以上、ネットワーク技術者にできることは何もない、他の仕事でも探してはどうかと Geoff らしい冗談で締めくくられました。

今回同じようなメッセージは Day2 IPv6 Deployment 中の「Measuring the Transition: What the Data Tells Us About IPv6-Only Adoption」でも登場します。

その中で次のような部分がありました: 光ファイバーの帯域幅・計算機の集積化・記録媒体の容量の3要素が急速な進化を遂げ、エッジでの処理能力が飛躍的に向上しました。このことにより、ネットワークはとにかくエッジ間を近づける短いものが望ましくなり、CDN が登場したことでネットワークはさらなる分散化を辿りました。

また、いまや通信においては TLS によって意図する接続先であることを保証できる以上、まして小規模ネットワークが中心になった状況ではなおのこと、IP アドレスやルーティングはさして重要ではなくなっていくと続きます。さらに古参の事業者には潤沢な IPv4 アドレスがあるため、IPv6 対応もデュアルスタック以上に必要に迫られることがない、新たな利益を産まないうえに対応するのにもコストがかかるとなれば、普及が進むはずがないとのことです。

この発表はトピックこそ IPv6 ですが、ここでもやはりネットワークに期待される役割が単純化されており、通信のあり方を含めた様々な処理は上位層に吸い上げられているという主張が関わっています。これは、APNIC 58 での DNSSEC の普及が滞っているという「Is Infrastructure Security an Internet Market Failure?」や APNIC 57 でのトラストとプライバシーをトピックにした「Networking in the Penumbra」などの彼の過去の発表でも繰り返し登場するメッセージです。最後の締めくくりは「どうすればルーティングセキュリティを推進できるか、という問いから次の問題に移るべきだ」といったものや「このあとどうするかは皆さん次第です、幸運を」などとその時々によって変わります。

今回を含め、単純なトークとして面白がることもできますが、筆者は様々な角度からネットワークを取り巻く現状を捉えてできることをやってみようという皮肉を交えた彼なりの前向きな呼びかけであることを期待しています。

今回ご紹介した以外にも、APNIC meeting では様々なセッションがあります。ポリシーに関しては 2025年10月15日発行のJPNIC メールマガジン News & Views でまとめておりますので、ご興味がおありの方は併せてご覧ください。

また、すべてのセッションを網羅しているわけではありませんが、APNIC の YouTube チャンネルには APNIC meeting ライブ配信のアーカイブが公開されています。プログラムページから各セッションを選択すると、アーカイブ動画へのリンクが貼ってあります。現地での参加が難しい、裏のセッションに参加していて見逃したという場合にも役立ちます。

フェローシッププログラム

最後に、JPNIC フェローシッププログラムを通して APNIC 60 にご参加いただいたフェローの方々についてご紹介します。

このフェローシッププログラムは参加志望動機などを書面でご提出いただき、面接を経て選考を通過した方々に交通費・滞在費を支給したうえで JPNIC 職員が現地で同行しつつ APNIC meeting の参加をサポートするという内容です。

今回は立命館大学学生の吉村尚之助さん・近畿大学大学院学生の中田清登さん・慶応義塾大学学生の原哲平さんの三名の方にご参加いただきました。

みなさん専門分野はさまざまですが、各々で興味をもったセッションに積極的に参加されていて頼もしい姿をお見せいただけました。

技術専門の方を含め、OPM(Open Policy Meeting)や AMM(APNIC Member Meeting)といった RIR(Regional Internet Registry)のカンファレンスに独特な場についても関心をもってご参加されていたほか、Social と呼ばれる懇親会においても多くの参加者と交流されていたのが印象的でした。

今回のフェローシッププログラムは本稿執筆時点で残すところ参加報告会のみとなりましたが、みなさんが持ち帰られたものをお聞かせいただけるのを関係職員一同楽しみにしております。