「インターネット・ガバナンスに関する日仏会議2025」参加報告

dom_gov_team インターネットガバナンス 他組織のイベント2025年10月16日および17日、在日フランス大使館(東京都港区)にて「インターネット・ガバナンスに関する日仏会議2025」が在日フランス大使館、Afnic (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération、フランスの.fr ccTLDレジストリ)、慶応義塾大学X Dignityセンターの共催で開催されました。JPNICはPartnerとして開催に協力しました。

会議はすべて英語で行われ、現地参加は招待者限りでしたが、遠隔参加は誰でも可能となっていました。主催者の1つである在日フランス大使館によれば、現地参加が約40名、遠隔参加が約10名だったとのことです[1]。

会議は次の5つのセクションからなり[2]、それぞれ3名または4名のパネリストが発表した後質疑応答というスタイルで進行しました。

- 新興技術とAIガバナンス:インターネットガバナンスとの類似点は何か

- マルチステークホルダーガバナンスモデル

- インターネットの利用において、どのようにトラストを取り入れるか

- 埋め込まれた人権に関する相反する見方

- 国境を跨いだデジタル交換およびデジタル主権に関する特別セッション

初日16日には2つセッションが開催されました。1番目の「新興技術とAIガバナンス:インターネットガバナンスとの類似点は何か」では、中央大学の実積寿也氏がモデレーターを務め、以下のトピックについて3名の方より発表がありました。

- 偽情報・誤情報対策としてのオリジネータープロファイル(発表者:オリジネーター・プロファイル技術研究組合 吉池亮氏)

- AIシステムへのデータ保護の適用、トラストへのデータ保護の奨励、およびデータガバナンスの断片化(発表者:パリ第八大学 Julien Rossi氏)

- デジタルガバナンスにおける断片化および対策としての協調(発表者:西ブルターニュ大学 Valère Ndior氏)

2番目の「マルチステークホルダーガバナンスモデル」では、在日フランス大使館のBordes氏がモデレーターを務め、JPNICの前村およびフランス側より2名の方が登壇しました。

最初の登壇者、フランス、レンヌ第一大学のBrunessen Bertrand氏からは、EUにおけるデジタル関係の法制や規制に関して、網羅的な分析が示されました。

前村は2番目の登壇でした。前村は「インターネット基盤の技術コミュニティとマルチステークホルダリズム」と題して、マルチステークホルダーモデルを、その大元となった、当事者自身が方針策定に関与するというインターネット基盤運営のやり方の観点から論じて、インターネット基盤のガバナンスとインターネット上のガバナンスの2つに大別して、それぞれの在り方を議論しました。

マルチステークホルダーガバナンスモデルセッションで話す前村

最後の登壇者、本会議の運営にも携わったAfnicのLucien Castex氏は、グローバルデジタルコンパクト(GDC)やWSIS+20など、国連で進行中のプロセスを中心に、インターネットガバナンスの軸としての、各ステークホルダー、団体および会議について説明されました。

翌17日には3つセッションが開催されました。最初のセッション「インターネットの利用において、どのようにトラストを取り入れるか」では、慶應義塾大学の鈴木茂哉氏がモデレーターを務め、OpenIDファウンデーション・ジャパンの富士榮尚寛氏より、OpenIDとは何かについて、次いでAfnicのSandoche Balakrichenan氏よりマルチステークホルダーによるガバナンスの実務としてのドメイン名やIPアドレスのガバナンス、およびIETFにおけるDNSの標準化などについて、日仏情報学連携研究拠点(JFLI;国立情報学研究所(NII)、東京大学、慶應義塾大学、CNRS (Centre national de la recherche scientifique、フランス国立科学研究センター)、ソルボンヌ大学が共同で設立)のBruyère氏からはインターネットのピアリング基盤についてそれぞれ発表がありました。

次のセッション「埋め込まれた人権に関する相反する見方」では、Castex氏がモデレーターを務め、慶應義塾大学のクロサカタツヤ氏よりインターネット上のトラストについて、Trusted Webやその応用としてのオリジネータープロファイルなどについて発表がありました。国際電気通信連合(ITU)のOlivier Alais氏からは、デジタル時代の人権について、国連の人権に関する枠組み、標準化の重要性、人権に関するITU-Tの任務、他標準化機関との比較などを挙げて発表されました。フランスの国立土木学校(ENPC)のDaphné Tuncer氏からは、デジタル基盤の管理の複雑さに関して、特にネットワーク管理について発表されました。

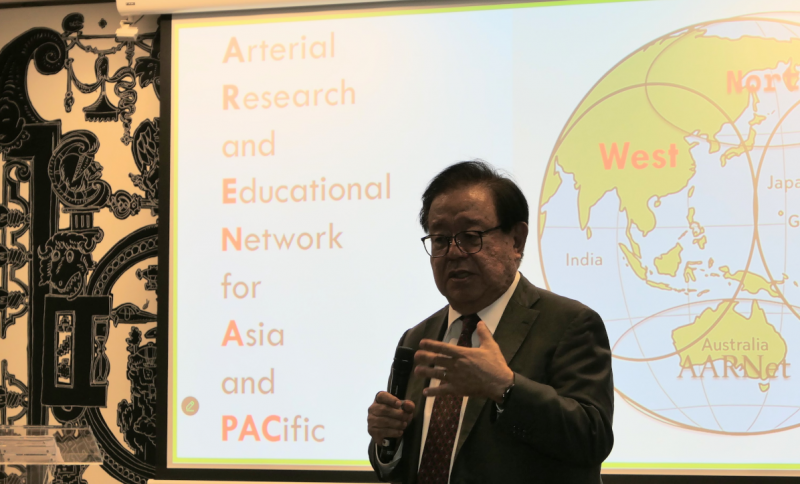

最後のセッション「国境を跨いだデジタル交換およびデジタル主権に関する特別セッション」では、慶應義塾大学の大川恵子氏がモデレーターを務め、最初に同学の村井純氏より「インターネット文明とそのガバナンス」と題して、インターネットのサービス提供範囲、インターネット基盤の様々な形、研究・教育ネットワークの広がり、などについて発表がありました。次いでFGI (IGF)フランスのSébastien Bachollet氏からは、FGIフランスの設立経緯や参加ステークホルダー、直近の4月に開催された会議の内容の紹介などが発表されました。国内IGF活動活発化チームチェアの加藤幹之氏からは、IGFおよびJapan IGFの歴史と今後、世界情報社会サミット(WSIS)などについて発表がありました。ルーヴァン・カトリック大学のCristel Pelsser氏からは「BGPデータ範囲の拡張」と題して、パブリックなBGP経路数の増加状況、パブリックインターネットの経路制御エコシステムの可視化に関するギャップを減らすシステムなどについて発表がありました。

「国境を跨いだデジタル交換およびデジタル主権に関する特別セッション」で話す村井氏

本イベントは、日仏両国のエキスパートが「インターネットガバナンス」というキーワードで集った初めての試みとなりました。各セッションともに、タイトルに示されたキーワードにまつわる異なる視点からの発表を材料に、質疑応答で議論が展開されるという形式で、議論は実務の具体に落ちるよりも、発表で示された事実関係が示唆する意味合いや、それが別の環境で展開されたと仮定する場合にどうなるのか、といった、いわば哲学的な議論に踏み入ることも多く、知的好奇心が刺激され、深く考えさせられる内容となりました。今回フランス側からの働きかけで実現した試みですが、継続していきたいという意向もあるようで、今後の展開にも期待したいと思います。

[1] https://jp.ambafrance.org/article22535

[2] https://jp.ambafrance.org/IMG/pdf/concept_program_igf2025.pdf